Tomado de: www.redsemlac-cuba.net

Por: Dixie Edith

Foto: Canva

“Me llevaron a una habitación supuestamente para un reconocimiento de rutina y me rompieron la fuente con una varilla; nadie me explicó nada”; “era primeriza, no dejaron entrar a ningún acompañante a mi preparto y estuve más de 12 horas sola, sin dilatar apenas y sin que explicaran qué podía esperar”.

Aunque tuvieron sus embarazos y partos en momentos y coyunturas diferentes, Anabel, pinareña de 27 años y técnica en informática, y Violeta, habanera de 25, recién graduada de comunicación social, aún no han superado la experiencia traumática que fueron sus partos. Ninguna quiso publicar su nombre real, pero ambas coincidieron en que contar su historia puede ayudar a otras mujeres.

Anabel tuvo a su bebé en 2019 y, aunque quiere que su niño tenga un hermanito, se cuestiona si quiere pasar de nuevo por todo el proceso. “Lo más difícil fue sentir todo el tiempo que estaba haciendo algo mal y la frase que más me repetían: ‘pórtate bien’”.

Violeta, en tanto, dio a luz a su hija durante los meses más duros del confinamiento por la covid-19. Ahora, embarazada nuevamente, asegura que ha estudiado y leído mucho “para poder reclamar sus derechos durante el parto”.

“Cuando nació Daniela pensaba que muchas de las cosas que viví eran normales, parte de esa narrativa dolorosa pero inevitable de lo que es parir, que se suele transmitir por las familias y las amigas. Pasó tiempo antes de que comprendiera que se trata de maltrato, de violencia”, rememoró Violeta en entrevista con SEMlac.

La llamada violencia obstétrica, históricamente naturalizada, ha comenzado a emerger en el debate público del país caribeño desde hace unos años, a partir de investigaciones académicas, pero también de publicaciones en medios de prensa, fundamentalmente territoriales.

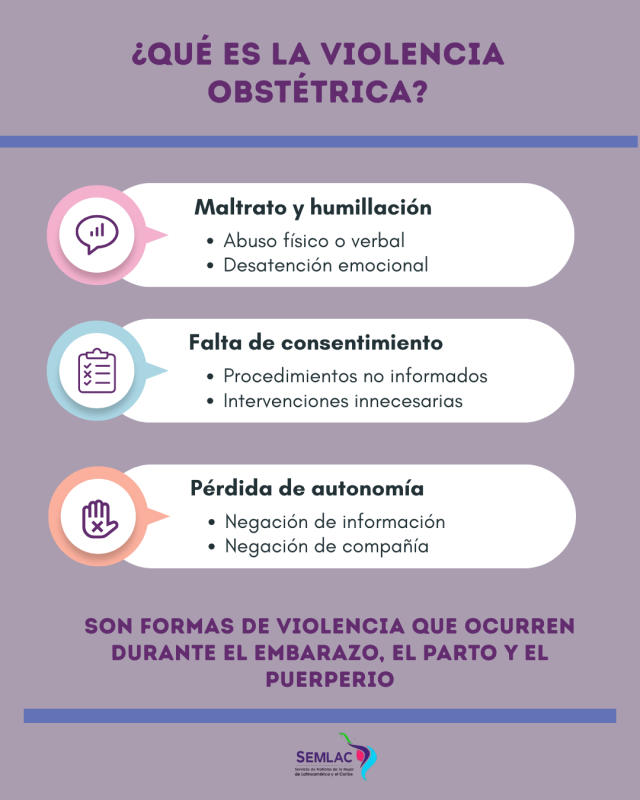

Para Lareisy Borges Damas, enfermera obstétrica con muchos años de experiencia investigando el problema en Artemisa, a poco menos de 100 kilómetros de la capital, se trata de «acciones u omisiones por parte de profesionales de la salud que vulneran derechos sexuales y reproductivos, y pueden ir desde procedimientos invasivos, sin consentimiento, hasta humillaciones o negación de acompañamiento».

Borges Damas, quien se doctoró en ciencias justamente con una investigación sobre esta problemática, insiste en que en Cuba sus manifestaciones coinciden con las documentadas globalmente.

“En el mundo se habla de violencia obstétrica, nosotros hablamos más de ‘violencia contra las mujeres en las atenciones a la salud’, pero las causas y las consecuencias son las mismas», valoró a SEMlac.

Aunque no se cuenta con estadísticas que confirmen la magnitud del fenómeno, profesionales como esta enfermera reconocen que se trata de un problema de urgente atención que poco a poco va siendo identificado por la investigación académica y algunos debates institucionales.

En junio de 2019, durante el XVII Congreso de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología, la violencia obstétrica fue reconocida como una problemática en el país. Allí, la doctora Alba Marina Atienza Barzaga detalló sus principales manifestaciones —en línea con los comportamientos globales— y advirtió que se trata de maltratos que trascienden el momento del parto.

“Está relacionada con la salud sexual y reproductiva, lo que hacemos y no debemos durante el proceso de planificación familiar, el aborto, el tratamiento a las mujeres en etapa del climaterio; es decir, con el trato hacia esta mujer que atendemos día a día”, dijo la especialista, citada en un reporte de SEMlac.

Un fenómeno global

Definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la violencia que sufren las mujeres durante el embarazo, el parto o el puerperio, la violencia obstétrica incluye maltrato físico, humillaciones, abuso verbal y procedimientos médicos no consentidos, y es reconocida como una forma de violencia de género por organizaciones como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).

En 2014, la OMS publicó la declaración para la «prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de Salud». Cuatro años después, en 2018, estableció una serie de recomendaciones para conducir ese proceso, entre las que sobresale que no puede estar sometido a estrictos protocolos y debe tener en cuenta las individualidades.

En 2019, en tanto, la ONU la consideró por primera vez como una violación a los derechos humanos. Además de revelar su carácter generalizado y global, arraigado en los sistemas de salud, la organización internacional identificó entre sus manifestaciones el abuso de la cesárea (parto quirúrgico), la práctica excesiva o rutinaria de la episiotomía (corte profundo en el perineo que llega hasta el músculo del suelo pélvico) y el empleo de personal médico sin experiencia para realizar exámenes, entre otros procederes.

En el plano psicológico y simbólico, la ONU también incluyó las humillaciones y agresiones verbales como amenazas, burlas, reproches, insultos, comentarios sexistas, mensajes de culpabilización o las miradas lascivas y otras faltas de respeto.

Causas entrecruzadas

La herida de la episiotomía que le hicieron a Violeta tardó semanas en curar. “Lo peor es que un ginecólogo que me atendió cuando ya estaba fuera del hospital me dijo que con la talla y el peso con que nació la niña, no hubiera sido necesaria”.

Anabel prefiere ni recordar los inicios de la lactancia de Camilo, su hijo, que ya tiene casi seis años. Su mamá, quien la acompañó todo el tiempo, explicó a SEMlac que una infección severa en los senos retuvo a la muchacha casi 15 días en el hospital con fiebre alta.

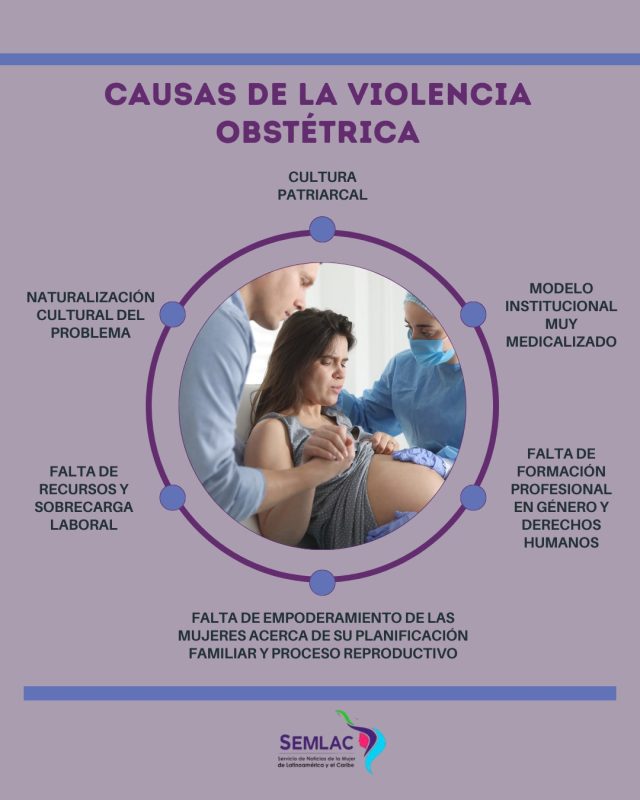

“Alimentar al bebé fue muy doloroso para ella durante esas semanas, pero la forzaban a lactar sin que nadie nos explicara por qué o qué debía hacer para mejorar más rápido”, contó la abuela de Camilo, una maestra de 55 años.“El conocimiento actual sobre los procesos humanos (culturales) acerca del embarazo, el parto y el puerperio es deficiente y fragmentado, ya que el nacimiento ha sido abordado fundamentalmente como un evento médico, desde sus aristas clínicas”, valoró en 2019, en un análisis especial para SEMlac, la médica e investigadora Zoe Díaz Bernal, entonces profesora de la Escuela Nacional de Salud Pública.

Para Borges Damas, tiene que ver con que los profesionales de la salud no se forman para ser empáticos, sino sobre la base de un modelo médico hegemónico donde lo más importante “no es lo que la mujer piense”.

“A los médicos les importa que ella y su bebé estén bien, porque al final ‘se lo van a agradecer.’ Por eso, a veces hacen que la mujer pase por una experiencia de parto negativa”, explicó la especialista.

O sea, en su opinión, la mayoría de estos profesionales no reconocen que la violencia obstétrica existe, ni que ellos mismos la están cometiendo. «Durante una de mis investigaciones, un médico me dijo: ‘¿tú me estás diciendo a mí que yo soy violento?, tú lo que eres es una falta de respeto’», narró Borges Damas.

Para Yunier Egnodio Leyva, ginecobstetra de Las Tunas, a unos 650 kilómetros de la capital, “seguimos atados a viejas rutinas”, explicó en noviembre de 2022 al Periódico 26, de esa provincia oriental.

“Un ejemplo es la obligatoriedad a que las embarazadas en trabajo de parto permanezcan acostadas. Ellas manifiestan que quieren caminar y lo ideal es que deambulen, la fuerza de gravedad las ayuda. Asimismo, es positivo que realicen cuclillas y que utilicen el balón hidroquinésico” (pelota para ejercicios), detalló.

«Es cierto que a veces abusamos de la episiotomía, no le consultamos a la paciente y no siempre solicitamos su aprobación para administrar drogas como la oxitocina”, reconoció el especialista tunero en el reportaje “Alumbramientos en Las Tunas… ¿y mi parto respetado?”, publicado por ese semanario provincial.

“Insisto, a la mujer hay que mirarla a los ojos y comunicarse con ella, la información oportuna puede hacer la diferencia», recomendó.

Para esa investigación periodística, el equipo de prensa aplicó una encuesta a 271 mujeres, de las cuales más del 77 por ciento dijo que las habían privado de acompañamiento durante el parto; a 41,7 por ciento le aplicaron episiotomía sin consentimiento; 37,3 por ciento recibió frases hirientes por parte del personal médico y 44,6 por ciento declaró que no se escuchó su pedido de tratamiento para el dolor.

Sin embargo, un estudio realizado por Borges Lamas y un equipo de colegas en el hospital provincial de Artemisa confirmó que, al igual que los profesionales de la salud, las gestantes tienen naturalizada la violencia obstétrica y a menudo no la identifican o no son conscientes de ella.

“El análisis del discurso de las mujeres mostró que, a pesar de expresar sus experiencias negativas o positivas durante el trabajo de parto y el parto, su respectiva simpatía o aversión con determinados profesionales médicos y de enfermería, así como su satisfacción o insatisfacción con la atención recibida, nunca existió el pleno conocimiento de la práctica de VO (violencia obstétrica)”, precisa el artículo “Manifestaciones de violencia durante el parto percibidas por mujeres y profesionales de la salud”.

Fueron acciones percibidas como algo normal, “que toda mujer debe pasar para traer al mundo a su hijo”, precisa el texto publicado en 2021 por la Revista Cubana de Enfermería.

Para Borges Damas, el asunto está en que las mujeres cubanas llegan al embarazo y el parto sin haber pasado la etapa de planificación familiar: “no saben cómo respirar, en qué posición parir, ni que pueden ser acompañadas. La mujer enfrenta un parto sin saber qué esperar, ni que el médico es un colaborador, no el protagonista, y esto la lleva a normalizar prácticas violentas”, detalló.

La socióloga y periodista española Esther Vivas asegura que “la violencia obstétrica es la última frontera de la violencia de género, porque está socialmente aceptada”.

Autora del libro Mamá desobediente. Una mirada feminista a la maternidad, publicado en 2019 por la Editorial Capitán Swing, Vivas considera que la maternidad es un tema que ha sido olvidado por los movimientos sociales y también por el feminismo. “Aunque eso está empezando a cambiar”, explicó en su texto la también activista por los derechos humanos de las mujeres.

A juicio de Borges Damas, el reconocimiento incipiente de la violencia obstétrica en Cuba es un avance, pero el desafío sigue siendo estructural: «erradicarla exige cambiar paradigmas culturales, reformar instituciones y escuchar a las mujeres».

La solución, asegura, pasa por la formación y el desempeño de las y los profesionales, por unir conocimientos científicos y tecnológicos con valores humanos.