Tomado de: www.redsemlac-cuba.net/

Por: Lisandra Fariñas

Foto: Gire.org

Aunque han pasado 11 años, Débora Suárez recuerda con detalles el nacimiento de su hijo. Si bien su embarazo llegó a feliz término, algunos aspectos del parto aún la inquietan.

“Fue una noche larga”, dice. Conectada a un monitor que medía sus contracciones y vigilaba el estado de salud de su bebé, y apenas vestida con una bata, cuenta que en toda la noche solo una joven residente de medicina tuvo el gesto de cubrirla con una manta. “Por el frío del aire acondicionado, me quedaron contracturas en los pies; esos dolores me duraron semanas”, dice.

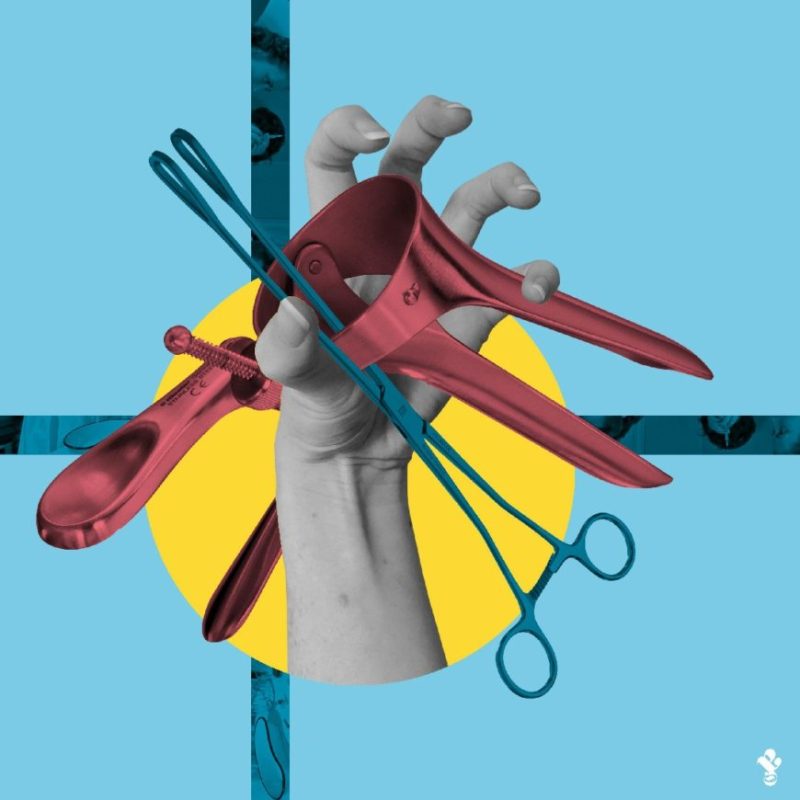

A la mañana siguiente continuaron las revisiones. “Solo decían ‘sube’ (a la camilla), sin explicar el proceder que llamaban ‘torniquete’. Me sentí invadida, con varios estudiantes mirando y sin que la doctora dijera nada”, refiere.

La episiotomía fue otro de los procedimientos que le realizaron sin previo aviso, y no vio ni tuvo a su bebé en brazos hasta horas después. “Ese primer contacto piel a piel no lo viví y me asusté mucho”, rememora.

Débora confiesa que no había pensado en su parto desde la perspectiva de reconocerse como una víctima de violencia obstétrica, pero está consciente de que no todo estuvo bien. “Me hubiera gustado saber qué estaba pasando en cada momento. La episiotomía tuvo complicaciones y pasó mucho tiempo antes de volver a tener una vida sexual sin dolor”, recuerda.

Su relato puede ser similar a las experiencias de muchas mujeres que, aunque no marcan su vivencia como “violenta”, sienten que la atención que recibieron pudo haber sido más humana y respetuosa.

Lo acontecido a Claudia Morán, una habanera de 39 años, tiene puntos de encuentro con lo vivid0 por Débora. Nueve años después, para Claudia persisten varias dudas sobre los procedimientos médicos durante su parto.

“No fue nada agradable y las secuelas siempre quedan, de hecho, decidí no volver a pasar por esos procesos”, afirma la joven.

“Estuve 18 horas en trabajo de parto, que en teoría era ‘normal’, pero terminó en cesárea de emergencia porque mi bebé, que venía sin problemas, a última hora hizo una presentación de cara (cuando el bebé viene por el canal de parto con la cara hacia abajo). Fueron horas de dolor, sin información clara ni pedirme mi consentimiento para los procedimientos”, relata.

Claudia recuerda con angustia “estar en esa camilla, con médicos y residentes examinándome uno tras otro, sin explicarme qué pasaría conmigo, ni pedirme permiso para exponerme a varios tactos vaginales. Sé que la docencia es importante, pero ¿hasta qué punto pueden ignorar el dolor y la ética?”.

En contraste, destaca un gesto humano. “La anestesióloga de guardia fue un alivio; me habló, me sostuvo la mano, me calmó. Pero estuve completamente sola: nadie me preguntó si quería compañía”, añade.

La joven agrega que no se respetó su decisión de no ser madre de nuevo: “pedí que me ligaran, pero me lo negaron por tener menos de 30 años y ser primeriza”.

Ambos testimonios reflejan una realidad que muchas mujeres enfrentan durante el embarazo y el parto.

Según la profesora de Derecho de la Universidad de La Habana Amy Mae Hernández Espino, esta violencia se traduce en prácticas que degradan y oprimen a las mujeres.

En su artículo “La violencia gineco-obstétrica como expresión de la violencia basada en el género”, publicado en 2023 en la Revista Cubana de Derecho, agrega que ello implica una lesión a sus derechos sexuales y reproductivos, así como a la dignidad humana y la autonomía sobre el cuerpo.

Avances y deudas jurídicas

La nueva Ley de Salud Pública cubana, aprobada en diciembre de 2023, establece en su artículo 10 principios clave para una atención obstétrica respetuosa: “atención integrada e integral centrada en la persona” y “respeto a la autonomía de la voluntad”.

El artículo 16 del mismo texto subraya la importancia de “servicios de salud libres de violencia y discriminación”, mientras que el capítulo II expresa que “todas las personas, con independencia de sus condiciones y circunstancias personales, con respecto a su salud sexual y reproductiva, tienen derecho a recibir información, orientación y atención especializada en las instituciones del Sistema…”.

Pese a estos avances, especialistas coinciden en que persisten brechas entre la práctica y la norma. La Ley de Salud no tipifica la violencia obstétrica como violación específica, ni contempla mecanismos claros de reparación integral para las víctimas ante estos supuestos, afirma a SEMlac el jurista Yuliesky Amador Echevarría, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Artemisa, provincia contigua, al suroeste de la capital cubana.

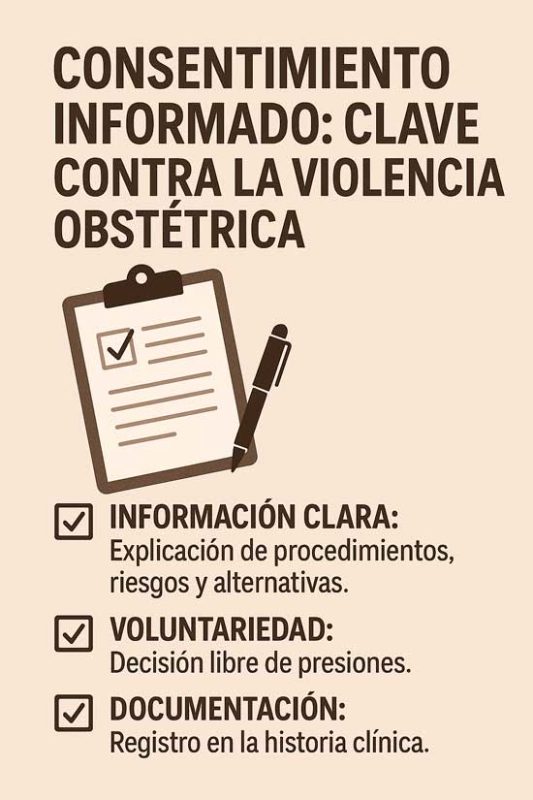

Uno de los elementos más relevantes en la legislación actual es el reconocimiento del consentimiento informado. Este principio es fundamental para asegurar que las mujeres puedan decidir de manera libre y autónoma sobre los procedimientos médicos que afectan su cuerpo, explica el jurista.

Agrega que la Ley de Salud Pública lo establece como un requisito obligatorio, lo cual refuerza la necesidad de que las pacientes reciban información clara, comprensible y completa, se respeten sus tiempos para decidir y exista una documentación efectiva y verificable del consentimiento.

Sin embargo, la falta de cultura del consentimiento y el predominio del modelo biomédico hegemónico hacen que frecuentemente “las decisiones se concentren en figuras médicas, restando autonomía a las mujeres”, advierte Amador Echevarría y añade que muchas prácticas lesivas, como gritos o tactos reiterados sin explicación, se naturalizan.

De acuerdo con la profesora Hernández Pino, este fenómeno refleja relaciones de poder asimétricas basadas en el género, que se perpetúan por desconocimiento y falta de alternativas.

Amador Echevarría, en tanto, considera que, tanto la Constitución de 2019 como el Código de las Familias (2022), fortalecieron el marco normativo que permite enfrentar la violencia basada en género.

Según el jurista, la Carta Magna reconoce el derecho a una maternidad y paternidad responsables, protege la salud sexual y reproductiva y así establece las bases para rechazar la violencia institucional en el ámbito obstétrico. Mientras, la legislación familiar refuerza la autonomía reproductiva. Aunque no menciona la violencia obstétrica, promueve la dignidad, la igualdad y el trato humanizado como marco para rechazar prácticas abusivas.

Según destaca Hernández Espino, en el Código Penal también se han diseñado un grupo de mecanismos para reprimir conductas cometidas por razones lesivas, discriminatorias o violentas basadas en el género.

Explica la jurista que la norma prevé agravantes cuando los delitos se cometen por motivos de género y, aunque no existe un título único para los derechos sexuales y reproductivos, las conductas que los vulneran están dispersas en la norma penal.

Ello “posibilita apreciar esta circunstancia en aquellos delitos que no fueron concebidos directamente como actos propios de violencia gineco-obstétrica”, precisa en su artículo.

Sin embargo, si bien desde el Derecho constitucional, familiar y penal existen mecanismos indirectos de protección, la ausencia de una figura penal específica dificulta la exigibilidad de la responsabilidad, advierte Amador Echevarría.

“El principal desafío es entender que no se busca la penalización de los profesionales de la salud, sino generar conocimiento para prevenir la violencia obstétrica y erradicarla de los centros de atención materna en Cuba”, insiste.

¿Qué falta para una atención humanizada?

El camino hacia un parto respetado exige no solo leyes, sino un cambio cultural que ponga en el centro los derechos humanos.

Amador Echevarría sostiene que en Cuba la formación de jueces, fiscales y abogados, ya sea en planes de estudio o capacitación, sigue siendo insuficiente en temas como violencia obstétrica, derechos reproductivos y enfoque de género.

Además, aún faltan herramientas y protocolos que articulen derecho, bioética, medicina y psicología, añade.

Hernández Pino recuerda que las mujeres, durante el embarazo y el parto, están en especial situación de vulnerabilidad. Por eso, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) —del cual Cuba es parte— insta a los Estados a garantizar el acceso libre y seguro a servicios médicos, incluidos los de maternidad gratuita y sin riesgos.

Todavía falta conciencia social y del personal médico sobre los efectos lesivos de la violencia gineco-obstétrica y reforzar su capacitación para asegurar una atención de calidad, señala.

Amador Echevarría subraya que se trata de un “fenómeno multifactorial” que requiere una respuesta interdisciplinaria y coordinada entre el Derecho, la salud pública y la participación de las mujeres.

Fortalecer los mecanismos de denuncia de las mujeres, formar al personal de salud en género y derechos humanos, y lograr una respuesta jurídica efectiva son pasos clave para avanzar en ese camino, sostiene.

La atención obstétrica, concluye, debe ser “un proceso respetuoso y humano, donde se reconozcan y protejan los derechos de todas las mujeres”.