por: Dainerys Mesa

Tomado de: Revista Alma Mater

El bullying o acoso por orientación sexual e identidad de género existe más de lo que cuentan los pocos estudios investigativos realizados en Cuba. Existe más allá de los porcientos, las cifras y las manifestaciones. Son historias que cuentan con crueldad los prejuicios, la discriminación y la exclusión que viven niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el micromundo de la escuela.

A Pablo* no lo dejaron tranquilo ni un solo día del pre. No pudo tener la adolescencia que merece cualquiera. Lo ignoraron. Lo humillaron. Lo intimidaron. Lo violaron… A Pablo lo marcaron para toda la vida.

Recibí un bullying homofóbico tan fuerte, que tuve pensamientos suicidas en disímiles ocasiones. Otras tantas me imaginé asesinando a todos en el albergue y después terminando con mi vida.

En el año 2017 la jornada nacional, organizada por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), inauguró la campaña «Me incluyo», dedicada a visibilizar y erradicar la violencia homofóbica y transfóbica en el espacio escolar.

En aquel momento, Mariela Castro Espín, directora del Cenesex, dijo: «No hacemos la campaña porque es un problema grande, sino porque existe y no hay conciencia de ello».

Es cierto. Esta situación no expresa un gran problema en Cuba. No como lo hizo en México la Segunda encuesta nacional sobre violencia basada en orientación sexual, identidad y expresión de género hacia estudiantes, en 2017 (el 55.0 % de los 1772 estudiantes encuestados informaron que se sintieron inseguros en su centro de estudios en el pasado año debido a su orientación sexual). O como reveló el taller de sensibilización de Unesco en Chile en 2015(de estudiantes gay, lesbianas y bisexuales recibieron este tipo de acoso: en Guatemala el 53 %; en Chile el 68 %; en Brasil el 40 %; y en Perú el 66 %).

¿Por qué habría entonces que mirar hacia estos hechos? ¿Acaso representan más que dos o tres casos aislados? ¿Hay una realidad otra tras lo que muestran los estudios?

En 2015, una investigación preliminar en escuelas de la capital cubana, coordinada entre Unesco en La Habana y el Instituto Superior Pedagógico «Enrique José Varona», advirtió que los estudios sobre el bullying homofóbico en las escuelas son casi nulos.

Seis años después, existe un mayor interés desde diversas áreas de experticia con respecto a la problemática, pero aún falta una visión nacional.

El número 57 de los Objetivos de Trabajo del PCC aprobados en la Primera Conferencia del Partido Comunista de Cuba del 29 de enero de 2012, se refiere a la necesidad de luchar contra un grupo de prejuicios y actos discriminatorios dentro de los cuales se contemplan los referidos a la orientación sexual, identidad de género y rol de género.

La mayoría de los acercamientos a este objeto de investigación lo han hecho a partir de la existencia del acoso. Solo algunos pocos hablan de las maneras en que se muestra. Y casi todos refieren grados inferiores a la Universidad.

«Lo que no puede significar que la falta de información sea sinónimo de que tal tipo de violencia no ocurra. En tales centros, en mayor o menor grado, también se cuestionan, sancionan, marginan, excluyen y rechazan aquellas manifestaciones sexuales que se apartan del modelo hegemónico de género y sexualidad», acentuó la investigadora y pedagoga Yoanka Rodney.

Puede que, desde una mirada comparativa o a gran escala, no sea un gran problema. Mas, lo es para quienes lo vivieron, lo viven o lo vivirán.

Es un gran problema para Pablo, Mario, Leandro, Laritza, Mariana, Kaeily… quienes hoy reabren sus heridas con la esperanza de que esta forma de violencia escolar deje de cobrar víctimas.

VIOLENCIA Y BULLYING HOMOFÓBICO Y TRANSFÓBICO

Tenía que bañarme solo cuando todos terminaban. Mi miedo crecía por momentos. No faltaron las toallas tiradas para el piso, embarradas de cualquier cosa: semen, orine y heces fecales; incluidas las sábanas y el closet. No podía caminar en paz, escondido en mí mismo, sin levantar la vista para que no me fueran a notar.

Esto es solo un pasaje de lo que fueron los tres años de preuniversitario para Pablo.

¿Es el bullying sinónimo de violencia? Es una expresión violenta, continuada y más concreta en el plano de quien la ejerce y quien la recibe.

«La violencia homofóbica y transfóbica en las escuelas constituye toda acción de ejercicio arbitrario del poder, dirigida a las personas que no se ajustan a los patrones heteronormativos y los estereotipos de género erigidos socialmente, y que interactúan en el contexto escolar. Tiene por resultado la exclusión, agresión y menoscabo del ejercicio de los derechos». Advierte el “Estudio exploratorio retrospectivo sobre violencia homofóbica y transfóbica en la trayectoria escolar de activistas cubanos LGBT”, de Delia Rosa Suárez Socarrás, Massiel Rodríguez Núñez, Marais del Río Martín, Ada Caridad Alfonso Rodríguez, Gisett Suárez Gutiérrez.

Tiene sus orígenes en el desequilibrio de poder que se da en las relaciones interpersonales y sociales.

De acuerdo con el texto “Acoso escolar en Cuba. ¿Qué dicen las investigaciones?”, de Yoanka Rodney Rodríguez y Mirta Veneranda García Leyva, «En sus múltiples manifestaciones es consecuencia de la acción recíproca y compleja de factores individuales, relacionales, sociales, culturales y ambientales y se modifica y naturaliza de acuerdo con la realidad histórico-social de cada sujeto o sociedad, tornándose el fenómeno más o menos visible, lo cual dificulta, en ocasiones, su reconocimiento. La violencia y la crisis de la sociedad se reflejan en el micromundo de la escuela».

El bullying, en tanto, es esa violencia continuada, diaria, de rutina, que ejercen los coetáneos contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes que, abiertamente, o desde su percepción, no cumplen con los patrones establecidos por la cultura machista o la sociedad como femenino y masculino.

Va desde las manifestaciones psicológicas (burlas, insultos, amenazas, rumores, exclusión), físicas (golpes, castigo corporal, destrucción de la propiedad), de violencia sexual (acoso sexual, violación), hasta otras en el ámbito tecnológico.

En el caso específico del acoso por orientación sexual e identidad de género, la burla, el choteo, el intentar corregir una actuación feminizada de un niño, o ruda de una niña, ocurren en los ambientes escolares como «la típica broma de la edad». En realidad, simboliza el espejo de una cultura heteronormativa y machista que recibimos desde los primeros grados de enseñanza, la familia, y otros ámbitos de aprendizaje.

Este trabajo aborda el término bullying o acoso como una expresión de la violencia homofóbica y transfóbica. Lo hace en sintonía con lo que define el “Plan de acciones socioculturales para prevenir la violencia homofóbica en los ámbitos universitarios”, de Evelin León Herrera y Juan Carlos Gutiérrez Pérez.

La investigación, realizada en la Universidad Central «Martha Abreu» de Las Villas (UCLV), recalca que «el bullying homofóbico ocurre de forma reiterada y constante, tiene lugar en los espacios educativos y solo se desarrolla entre los estudiantes; mientras que la violencia homofóbica no se restringe solo a los espacios escolares y no necesariamente se realiza de manera frecuente, puede ser de forma esporádica y causar innumerables daños. Además, pueden existir conflictos violentos entre estudiantes, estudiantes y profesores, las instructoras educativas, directivos, incluso entre la familia y desde los familiares hacia los estudiantes».

ZONAS DE PELIGRO

El rechazo, la broma constante, el ataque al patrimonio de la persona, los golpes, el abuso en los límites escolares contradicen lo que debería ser la escuela para la infancia, la adolescencia y la juventud: un espacio seguro y de crecimiento; libre de prejuicios, inequidad y de vulnerabilidades.

«Era el primero en levantarme y el último en acostarme». «Me pasé una vez cinco días durmiendo en la biblioteca». «Me quedaba por las noches en el aula, recostado sobre la mesa con tal de no volver al albergue». «Tenía miedo de caminar a solas». «Cada vez que pasaba por un pasillo me gritaban ofensas desde cualquier parte». «Entraba a bañarme cuando no quedaba ninguna niña, para evitar que me acusaran de mirarlas».

¿Acaso estas son expresiones de seguridad?

La mayoría de los estudios centrados en las formas de este acoso proyectan que, tanto para las víctimas, como para quienes observan la situación sin participar (estudiantes y profesores), las agresiones verbales no poseen un valor relevante; lo cual fundamenta la naturalización de posiciones heteronormativas.

Sin embargo, el bullying no se queda en las palabras. Asume otras formas que, como hemos visto, van desde las agresiones físicas a la exclusión social, pasando por las descalificaciones, las ridiculeces o los insultos.

Una de las creencias más fuertes es que son comportamientos pasajeros, típicos de una edad, característicos de un ambiente.

Mario* lo creyó así. Pensó que en una vocacional de Ciencias Exactas las incomprensiones y «nombretes» de grados anteriores cesarían. Pues no. En una escuela élite vivió episodios repetidos y extremos como no imaginó antes.

Nunca voy a olvidar un día en que, como era costumbre, me acorralaron en el baño. Ese día eran más que antes. Todos iban desnudos de pies a cabeza y trazaron un cerco humano a mi alrededor, dejándome sin salida. Gritaban frases provocativas y amenazadoras… « ¿Quieres tocar?» «Atrévete, dale»… fue tanto el acoso y los gritos, que finalmente se cansaron y se alejaron. Me levanté de la esquina del baño en la que estaba. Salí corriendo. Me vestí sin cuidado y me dirigí al aula. Estaba vacía. Cerré la puerta y lloré como no había llorado en mi vida… tanto, que me dormí.

Para Laritza la historia fue diferente pero no menos desgarradora. «Nunca viví episodios de violencia física»; cuenta; y basta con escucharla hablar de la soledad, de la desesperanza y de los años y años que se sintió abandonada, para comprender la magnitud de sus heridas.

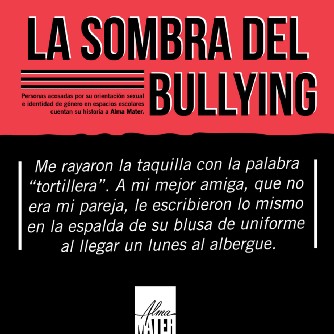

Ella, de 27 años, psicóloga en la UCLV, escapó de su pueblito a un pre donde nadie la conocía, intentando vivir en paz. «Era sobre todo ese estado de vigilancia, de juicio, de huir de todas partes… Antes de comprender quién era, o darle forma a mis sentimientos, ya la gente lo hacía. Me rayaron (tallaron, no se podía quitar) la taquilla con la palabra “tortillera”. Así estuve los tres años del pre, rogando porque mi madre y mi padre nunca lo vieran. A mi mejor amiga, que no era mi pareja, le escribieron lo mismo en la espalda de su blusa de uniforme al llegar un lunes al albergue».

Un episodio muy parecido es lo que cuenta Adiel González Maimó sobre unos compañeros de su época en el pre. Fue coincidente con la novela brasileña Señora del Destino, donde había un personaje gay arquetípico, casi caricaturesco.

«Eran dos muchachos afeminados que siempre estaban juntos, en la vocacional de Matanzas. Cada vez que pasaban por un espacio público el grupo de varones que estuviera cerca corría a llamarles por el nombre de ese personaje de la telenovela. Lo hacían con ira, para humillarles, dejando ver que ellos eran los machos, los que mandaban».

Estas formas de agresión verbal suelen ser las más comunes y las más invisibilizadas. Detonan la intolerancia, la falta de sensibilidad, el desconocimiento de quienes las perpetran y de sus circunstancias.

«También puede mostrarse como contenido de las políticas educativas y directrices que refuerzan, de forma voluntaria o involuntaria, o incorporan estereotipos negativos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género, incluso en el programa y los materiales de aprendizaje», refiere Yoanka Rodney.

Confirma que el resultado puede ser la exclusión de los estudiantes LGBTI, por ejemplo, a través de políticas escolares que nieguen su derecho a expresar la identidad de género escogida, y a través de medidas como uniformes específicos para cada género.

En Kaeily Figueredo Pupo hicieron diana estos estereotipos. Cuenta que ser una chica trans fue difícil desde los cuatro años. «La palabra escuela para mí significaba miedo, terror… Allí recibía malos tratos por parte de mis compañeros. Palabras como maricón, pajarita, pato, niñita, eran parte de mi día a día. Recuerdo que nunca fui buena en los deportes. Era complicado, porque al sentirme niña quería hacer las planchas como niña. Apenas podía hacer dos y se burlaban de mí. En ocasiones me esperaban a la salida de la escuela para golpearme e insultarme, simplemente porque no les gustaba mi forma de ser».

Otra historia con puntos de contacto llegó a esta redacción mediante la encuesta anónima que Alma Mater mantuvo online durante seis días. «A dos muchachos que iban en saya al pre la dirección de la escuela les prohibió asistir así. Encaminaron su petición a la dirección municipal de educación y también fue ignorada».

Delia Rosa Suárez Socarrás, especialista del Cenesex, confirma que, evidentemente, el acoso psicológico tiene más prevalencia. «Está muy naturalizado, desde que entendemos que la burla o el “chucho” no es una forma de violencia. Aunque, en los contextos becados ocurren otros episodios de abuso sexual y de violación».

Es cierto. Las historias más desgarradoras que recoge este material salieron de los periodos de beca. Contarlas fue tan duro para sus protagonistas, como vivirlas de nuevo.

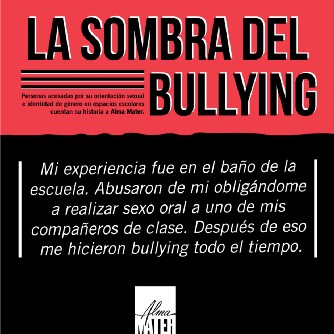

«Mi experiencia fue en el baño de la escuela. Abusaron de mí obligándome a realizar sexo oral a uno de mis compañeros de clase. Después de eso me hicieron bullying todo el tiempo», contó alguien que respondió la encuesta digital.

A Pablo también le tocó estar cara a cara con las atroces caras del bullying homofóbico desde un régimen interno.

En el aula fueron menos los malos momentos. Solo estaba el chiste, el papelito tirado, el “cállate que tú aquí no cuentas”, parte de las exclusiones y discriminaciones que eran mi pan de cada día. Pero las noches, ¡ay las noches!, ahí era donde todo se tornaba oscuro. (…) Ahí fui acosado y abusado sexualmente por un muchacho, uno de esos que se hacían “los machos” y que me prometió que me mataría si decía algo.

El bullying homofóbico ocurre de forma reiterada y constante, tiene lugar en los espacios educativos y se desarrolla entre los estudiantes. Mientras que la violencia homofóbica no se restringe solo a los espacios escolares y no necesariamente se realiza de manera frecuente, puede ser de forma esporádica y causar innumerables daños. Además; pueden existir conflictos violentos entre estudiantes, estudiantes y profesores, las instructoras educativas, directivos, incluso entre la familia y desde los familiares hacia los estudiantes.

QUÉ DEJA TRAS DE SÍ

Cada una de estas manifestaciones incide en la convivencia escolar y produce daños irreversibles en el desarrollo de las personas afectadas. Baja los índices académicos, impulsa el rechazo a la escuela, crece la inestabilidad emocional.

Tales emociones negativas las vivió Leandro* desde la primaria, cuando por primera vez lo llamaron «gordo pájaro».

Supuso que cuando alcanzara mayores niveles de enseñanza el asedio disminuiría. Fue peor. «Era el círculo vicioso de llegar al aula, quedarme callado, dejar que los demás guiaran al rebaño y no intentar tomar la iniciativa, porque me abucheaban. Llegué al punto de ser introvertido y limitar a las personas para que se acercaran. Pasé muchos ratos desagradables a la hora del baño. En el albergue siempre salía perjudicado ante cualquier movimiento de cabecillas, tiradera de cosas, almohadazos con zapatos dentro. En ocasiones me aguantaban y me daban nalgadas, me despertaban en la madrugada, escondían mis pertenencias, “boncheaban” con mi manera de ser».

Otro internauta dejó su historia en las redes sociales de la revista. Esta persona describe cómo su vida cambió negativamente producto del acoso.

«Dejó huellas profundas en mi personalidad, me hizo más tímido, inseguro, solitario, desconfiado. Comencé a escuchar la palabra “pájaro” cuando ni sabía lo que significaba. En casa, lejos de encontrar apoyo, me maltrataban más con eso de que “los hombres no lloran”, “si te dan tú das también”, “los varones tienen que venir con el uniforme sucio”, “los niños no juegan con niñas”, “estás blandito, habla fuerte como los hombres”. Por todo eso me cubrí con una coraza para protegerme del mundo exterior. Vivir con una coraza no es nada sencillo porque detrás de ella se esconde el miedo a ser herido. Es uno de los temores más paralizantes que una persona puede albergar y que la impulsa a crear muros, detener su corazón y vivir anestesiado».

Las consecuencias de estos actos violentos del estudiantado hacia sus iguales pueden llevarles hasta el suicidio o fantasías homicidas.

«El acoso lacera a quien lo sufre y engloba tanto a la víctima, al acosador, como a quienes terminan sirviendo de escenario para perpetuar el maltrato», explica la psicóloga Dachelys Valdés Moreno.

Para ella, es normal que quien lo sufre en el contexto escolar repela la escuela, en tanto representa el escenario del abuso. «Puede además tener pesadillas y no dormir bien. Sentir miedo, rabia, vergüenza, tristeza, pensar incluso que merece el abuso. Puede bajar su rendimiento académico, es muy probable que se sienta en soledad; desarrollar trastornos alimenticios; no saber cómo pedir ayuda», explica Valdés Moreno.

Las huellas tienen que ver, además, con la vida social y las interacciones grupales. Con el sentimiento de dejar de pertenecer.

«Yo viví el “destrato”», confiesa Mariana Gil Jiménez. «Cuando inicié la relación con mi pareja actual, a finales del primer semestre de segundo año de la carrera, por parte de mis compañeros de clase hubo un silencio incómodo (incluyendo a las chicas religiosas, con excepción de una gran amiga. Existía una atmósfera de resentimiento hacia mí porque no les había avisado antes de mi orientación afectivo-sexual. Básicamente, les “debía” explicaciones. La mayoría de las chicas se distanciaron y su relación conmigo se volvió casi nula».

La experiencia de Mariana no hace más que reforzar el lugar común de este y cualquier otro tipo de acoso escolar: los constructos culturales que sostienen la exclusión. Salen de las familias y otras dimensiones de la sociedad, donde toma un papel fundamental el profesorado.

Si bien las figuras docentes y de apoyo al claustro no entran en el concepto de bullying, son espectadores, y la posición que tomen ante estas situaciones puede determinar que cese o continúe.

¿Dónde buscar amparo legal ante casos de bullying homofóbico y transfóbico?: en la Resolución Ministerial №139/2011 del Ministerio de Educación (Programa Nacional de Educación Sexual con Enfoque de Género y Derecho sexual), en la Resolución Ministerial №266 /2012, que posibilita el enfrentamiento y rechazo a la violencia, prevención, atención y denuncia del acoso escolar homofóbico en las escuelas que se refiere a los procedimientos para la atención a la población en el Ministerio de Educación (Resolución Ministerial №100/2014).

CÓMO ACTÚA LA ESCUELA

«En un escenario ideal, la labor de profesionales de la educación debería frenar todo tipo de acciones de violencia», advierte Delia Rosa. Yoanka Rodney coincide en que el respeto, la ética y la inclusión guían los procesos docentes educativos de las escuelas cubanas.

«No obstante, advierte Rodney, aunque mucho se ha trabajado para que los docentes en su práctica educativa cumplan con lo que está establecido en la letra de la política educativa, todavía es necesario seguir trabajando en función de neutralizar, eliminar, atender y rechazar el bullying homofóbico y transfóbico, así como las causas que lo generan».

Pablo y otras personas que dieron su testimonio, en su mayoría no opinan igual.

«Todos los profesores sabían lo que ocurría, ninguno hizo nada al respecto, aun cuando pedí ayuda, lloré y grité». «Mi amiga es lesbiana, estuvimos becadas en la Lenin. Primero le gritaban desde los albergues. Le decían frases obscenas. Escupían al suelo o hacían ruidos que la identificaran como non grata, hasta un día que la agredieron físicamente. Hablamos con la dirección y ni los maestros ni nadie hizo nada». «Los profesores de secundaria no hacen nada. La burla hacia todo lo “diferente” está institucionalizada». «Soy una chica transgénero que aún no ha realizado su transición. En mi secundaria todos se mofaban de mis andares femeninos y mi manera de ser. Los profesores mantenían una línea de respeto, pero no impedían del todo las burlas que mis compañeros dedicaban a mi persona. Era yo quien les debía plantar cara, porque la actuación del claustro era francamente deplorable». «Sufrí bullying y no podía contarles a los profesores porque al final no hacían nada. El sistema educativo no contempla medidas drásticas para los abusadores. Al final, si te quejabas con el profesor los abusadores se burlaban más y se ensañaban contigo».

Los protocolos para impedir el acoso, lo sabemos, pueden estar establecidos. Pero la normalización, la desinformación, la propia injerencia de prejuicios personales por encima de la ética educativa, impiden frenar estos actos. O al menos, denunciarlos.

El antes mencionado “Estudio exploratorio retrospectivo sobre violencia homofóbica y transfóbica en la trayectoria escolar de activistas cubanos LGBT” recoge «cómo los sujetos de investigación que vivieron experiencias de violencia no refirieron que hubieran recibido apoyo de sus profesores en el momento en que se produjeron los actos, lo que puede denotar baja sensibilidad acerca de la violencia homofóbica y transfóbica, y desconocimiento de sus consecuencias en la vida de quienes son objeto de esta».

Y volvemos al inicio, cuando la carencia de estudios podía detonar una ausencia del problema. Solo que ahora es la falta de denuncias.

Denisse Pereira Yero, jefa del departamento Jurídico Independiente del Ministerio de Educación Superior (MES) advierte que no hay antecedentes de acusaciones por acoso homofóbico o transfóbico. Lo corrobora Delmis María Estrada Reyes, metodóloga de la dirección de extensión universitaria del MES.

Delmis supone que la escasez de denuncias estudiantiles sobre estos comportamientos responde a que, «el alumnado no sepa a dónde dirigirse, o que tema exponerse más al denunciar estas situaciones».

¿Qué material legal ampara estas quejas en la enseñanza universitaria? No existe uno que lo trate de forma explícita.

«Como norma jurídica que aborde tales actos no hay nada reglamentado en nuestro Ministerio», explica Pereira Yero. «Está la Res №240 del 2007 Reglamento Disciplinario para los estudiantes de la educación superior que tipifica las indisciplinas entre las que se encuentra: Art 7, inciso i) observar una conducta violatoria de las normas morales o de convivencia social establecidas en nuestra sociedad socialista y Art 8, inciso d) faltar el respeto debido, de palabra, por gestos o impresos, a profesores, trabajadores o estudiantes en el centro de estudios, la residencia estudiantil o donde se realice la práctica preprofesional».

En cuanto a otros niveles, actúan varias resoluciones ministeriales, reglamentos y procedimientos que, de manera general, igual abogan por el respeto de los derechos humanos, la protección de niños, niñas y adolescentes y la no discriminación y el rechazo de la violencia.

«Pero el abordaje explícito de la discriminación por motivo de orientación sexual e identidad de género y el rechazo a la violencia homofóbica y transfóbica solo se contempla dentro de la Resolución Ministerial №139/2011 del Ministerio de Educación (Programa Nacional de Educación Sexual con Enfoque de Género y Derecho sexual)», argumenta Rodney.

Las instituciones escolares cubanas están en la obligación de velar porque se cumplan las exigencias en cuanto a los derechos de todos los seres humanos, sin distinción por color de la piel, género, sexo o status social. Que quienes viven en situación de acoso por su orientación sexual o identidad de género encuentren estructuras de acompañamiento entre su profesorado, no ojos ciegos u oídos sordos como hallaron casi todas las personas entrevistadas por esta publicación.

Soy feliz, me siento pleno, estoy en una relación estable hace casi 3 años, mi familia está bien. Tengo amistades que me adoran. Y me lo he ganado, siendo una buena persona, trabajando duro y sin hacerle daño a nadie. Defiendo día a día los derechos de todas las personas que son y han sido vulneradas, eso es lo que más me satisface, poner mi granito de arena para que este mundo sea un lugar mejor, con menos violencias, menos odio y más bondad. Hoy me siento empoderado, no más ese niño-adolescente indefenso.

Cuando Pablo contó esta historia, más de una década después de suceder, estuvo varias noches sin conciliar el sueño. Lo hizo, de alguna manera, por romper el ciclo del silencio y ayudar a quienes no tienen el valor de denunciar lo que les pasa o buscar una red de apoyo.

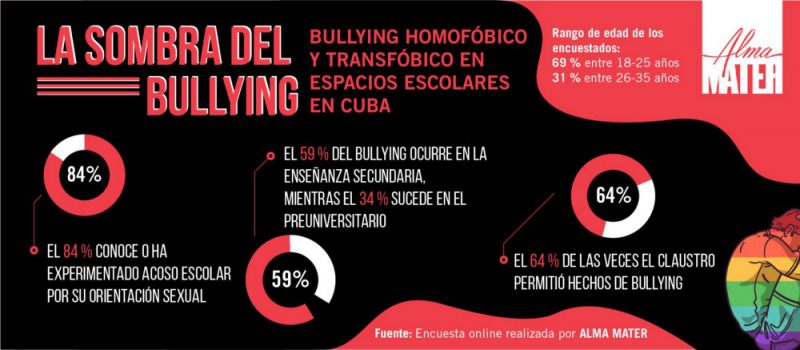

Las estadísticas que existen no cuentan toda la verdad. Las personas abusadas pueden figurar en los números recogidos en la encuesta de Alma Mater, en los de la investigación de la Universidad de Villa Clara, del Cenesex o de Unesco. También pueden estar aún en la sombra del miedo, esperando por una mano que les ayude a saltar, y no precisamente al vacío.

*Los nombres marcados han sido cambiados. Las personas que participaron en este reportaje pidieron mantenerse en el anonimato, así como quienes respondieron nuestra encuesta digital.